以下では、専門領域や授業の形態等を問わず、遠隔授業を実施するうえで必要となる基本的な情報を整理しています。今後の授業実施に向けて、ご参考になりましたら幸いです。

最後に、本ウェブサイトでは、他大学、他機関が公開している情報へのリンクを掲載させていただいております。リンクの掲載にご協力をいただきました各大学・機関の関係者の皆様には、この場をお借りして深謝申し上げます。

【最終更新日:2021年7月28日】

TOP > 教職員の方へ > 遠隔授業に関する教育情報ナビ

以下では、専門領域や授業の形態等を問わず、遠隔授業を実施するうえで必要となる基本的な情報を整理しています。今後の授業実施に向けて、ご参考になりましたら幸いです。

最後に、本ウェブサイトでは、他大学、他機関が公開している情報へのリンクを掲載させていただいております。リンクの掲載にご協力をいただきました各大学・機関の関係者の皆様には、この場をお借りして深謝申し上げます。

【最終更新日:2021年7月28日】

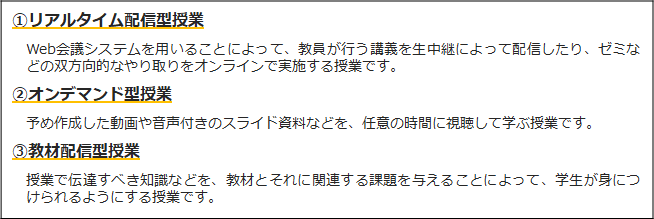

本学で実施する遠隔授業は、次の3つの種類のいずれか、もしくは複数の組み合わせによって行われるものとされています。

いずれの授業形態にも、一長一短があります。ご自身の授業の目的や内容、形態(講義、演習、実験・実習など)に応じて、適切な方法をご検討ください。

≪関連リンク≫

!!注意!!

いずれのリンク先でも、「同時双方型」と「オンデマンド型」の2分類となっています。本学の分類との関係でいえば、「同時双方型」は①リアルタイム配信型に、「オンデマンド型」は②オンデマンド型、③教材配信型に相当します。

遠隔授業を実施するうえで、まず、多くの先生方が自然と考えるのは「どのようにすれば、普段の授業(対面授業)を、上記の三つ授業形態のいずれかに当てはめることができるのか」という点だと思われます。

しかし、そもそも、対面授業と遠隔授業は全く異なるものですので、当てはめようとすること自体に無理があります。対面授業では意識せずとも受講生の様子を把握できていたはずですが、遠隔授業では受講生の様子を把握しようとしても難しい場合があります。他方で、例えばオンデマンド型の遠隔授業では、受講生が自分の理解度に応じて何度も解説を聴くことができるため、自分の一定の知識を定着させるという意味では、通常の授業よりも効果的な場合もあります。

つまり、三つの形態の授業を通じて、ご自身の授業の目的(シラバスに記載された到達目標)を達成するには、どのような授業を展開することが可能か、という発想で授業を再設計していただくことが望ましいところです。

≪関連リンク≫

遠隔授業を実施するにあたっては、授業の目的(シラバスに記載された到達目標)を達成することが保証されるのであれば、ある程度自由に授業を再設計することが可能です。(もちろん、受講生に丁寧に説明を行ない、同意を得ることも前提となります。さらに、教務委員会等が決定している学内の各種方針に沿っていただく必要があります。)

また、全ての先生方や学生がICT機器の操作に慣れているとは限りませんので、ご自身や受講生が実施できる範囲内で授業を設計していただくという視点も重要です。「ICTを使いこなして完璧な授業を実施しなければ…」と考えてしまいがちですが、それは、先生方にとって過度な負担になる可能性があるばかりか、肝心の学生のICTスキルを超えてしまう可能性もあります。「先生方が実施可能な授業」、「受講生が参加可能な授業」という現実に即した発想で、授業の目的の達成に向けた授業設計をご検討ください。

他方で、遠隔授業であるからといって、自由に変更できない事項もあります。特に気を付けるべきは、「学習時間」です。単位の修得に必要とされる標準的な学習時間は、法令によって定められています。単位の修得に必要とされる学習時間は、対面授業であろうと遠隔授業であろうと変わりません。

例えば、半期完結の講義科目(2単位)の場合、授業1回当たりの標準的な学習時間は270分(授業時間:90分、予習時間:90分、復習時間90分)ということになります。平均的な学生を想定した場合、これだけの学修が必要な内容(難易度・量)を授業で取り扱わなければならないことは念頭に置く必要があります。なお、遠隔授業の場合には、授業時間を90分とする必要はありません。学習時間全体で270分程度を目安としていただければ、その内訳は柔軟に変更可能です。(そもそも、教材配信型授業の場合には、授業時間を明示的に設定し難いところです。)

≪関連リンク≫

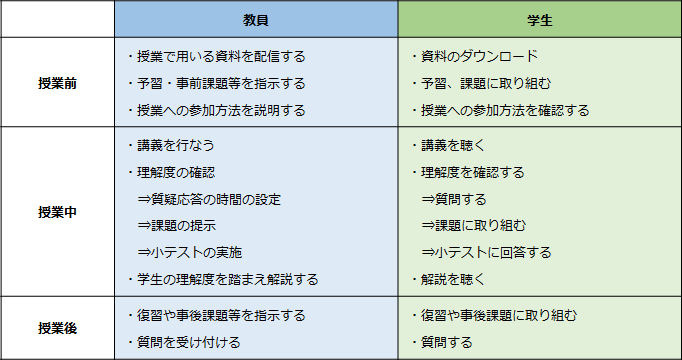

リアルタイム配信型授業は、知識伝達型の講義科目を例にすると、以下のような要素によって構成されることが一般的です。

授業前には、授業で用いる資料を配信すると同時に、必要とされる予習や取り組むべき事前課題などに関する指示を行ないます。また、オンラインの授業に参加できるよう、参加方法(用いる遠隔会議システムやミーティング番号など)を分かりやすく伝達します。

授業中には、講義を実施したうえで、適宜、学生の理解度を確認します。特に、オンラインでの授業の場合、対面授業と比べて学生の状況を把握することが困難です。質疑応答の時間を意図的に設定したり、理解度を確認するための課題や小テストなどを実施することは、学生の理解度を確認し、適切な授業のペースを考える上でも有益です。

一般に、オンラインでの授業の場合、対面授業よりも集中力の継続が困難であるようです。そもそも、普段の授業においても講義を聴き続けられる時間は15分~30分程度(諸説あります)などと言われていますが、オンラインの場合には、ひとまとまりの講義の時間を短め(15分程度)に設定することが望ましいものと思われます。

授業後には、必要とされる復習や取り組むべき事後課題などに関する指示を行ないます。また、復習や事後課題などに取り組む過程で出てくる質問などについて受け付けます。

なお、リアルタイム配信型の授業を実施される場合に気を付けなければならないのは、データの通信量です。Wi-Fiを利用できるなど、通信量を気にせずに授業を受講できる環境が整っている場合には問題がありませんが、学生によってはそのような通信環境下にない場合もあります。様々な環境にある学生が受講していることをご配慮ください。

≪関連リンク≫

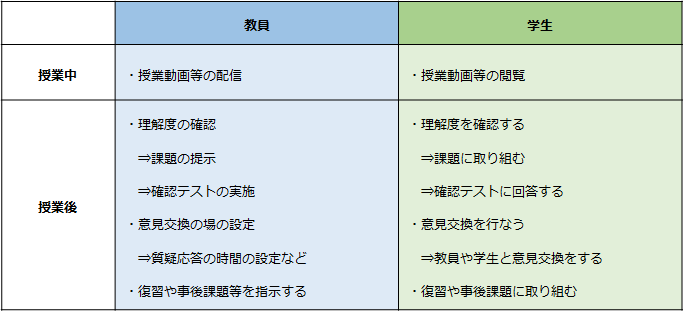

オンデマンド型授業及び教材配信型授業は、基本的に、以下のような活動によって構成されることが一般的です。これらの形態の授業では、「授業前」「授業中」「授業後」という区分けが実態としては曖昧ですが、以下では、便宜的に「授業中」と「授業後」に分けて説明します。

授業中には、授業動画や教材などを配信します。授業後は、学生の理解度を把握するための課題を与えたり、確認テストを実施します。また、教員と学生、及び学生相互の意見交換の場を設定します。さらに、必要に応じて、復習や事後課題等に関する指示を行ないます。

なお、オンデマンド型授業や教材配信型授業の実施にあたっては、授業の終了後すみやかに、①「設問回答,添削指導,質疑応答等による十分な指導」を行なうとともに、②「学生の意見の交換の機会」を確保する必要があることが、文部科学省によって示されています。動画や教材を配信し、それを読んだりまとめたりするよう指示するだけでは授業としては認められないことにご留意ください。

≪関連リンク≫

遠隔授業で悩ましいポイントの一つが、成績評価です。本学では、前期に定期試験が実施されなかったこともあり、それに代替する評価方法の検討に腐心されたものと思われます。

①日常的なパフォーマンスを評価する

定期試験に代わる評価の方法として挙げられるのは、学生の日常的なパフォーマンスの評価です。日常的なパフォーマンスとしては、授業中に記入したワークシートや、毎回の授業終了時に実施するミニッツペーパー、学生が実施したプレゼンテーション、授業終了後に提出したレポートなどが挙げられます。

これらを参考にしながら細やかに評価することは、多面的に学生の能力を把握することが可能となるという点において、期末に60分の定期試験1回のみによって評価するよりも評価の手法としては本来的には妥当なものだと言えます。また、授業の途中段階において、学生の理解度を評価し、それをフィードバックすることは、学生の更なる学習を促すという意義を持つと考えられています。(学生の学習を更なる学習を促すという評価の機能を「形成的評価」と言います。)

ただし、このような評価には、当然ながら手間と時間がかかります。特に、大規模な講義科目において、先生方の負担が増すことは残念ながら不可避です。この問題を解決するためには、授業規模を見直すなどの根本的な対応が必要となります。とはいえ、多少なりとも、手間や時間を少しでも削減するための工夫として、以下のような点が挙げられます。

まず、課題の設定の仕方を工夫することが挙げられます。授業の内容に関連して、小レポートのようなものを書いてもらう際に、「○○について論ぜよ」「○○について考えたことをまとめよ」といった漠然とした課題を与えてしまうと、当然のことながら学生の提出物の内容も多様なものとなり、何をどのように評価するか困ってしまいます。学生の提出物の質をコントロールするために、課題を与える際に、何をどのようにまとめてくるのかについて、具体的な指示を行なうことが重要となります。

次に、ルーブリック等の活用が考えられます。ルーブリックとは、評価のための基準を表のような形式に示したものです。どのようなパフォーマンスが評価されるかを予め学生に示すことで、学生の提出物の質がコントロールできます。また、先生方が評価を行う際にも、ある程度迷うことなく評価ができるようになります。

最後に、フィードバックの方法に関する工夫も考えられます。学生の提出物一つ一つにコメントを返すことは、時として大変な負担になります。場合によっては、特に良かった(改善が望まれる)提出物を取り上げてポイントを受講生全体に説明するという方法も有効です。その際には、もちろん、提出物を他の人にも見せることについて事前の同意が必要です。また、提出物を教員が無事に受け取ったことを学生に知らせることも大切です。

②知識の定着を測るテストを用いて評価する

本学で通常行われている定期試験に代替する方法として、独自のテストを実施するという方法もあります。その際に問題となるのは、「不正行為をいかに防止するか」という点です。

試験監督が配置され、全員が教室で一斉に受験する定期試験であれば、学生がカンニング等の不正行為を行なうことは困難です。しかし、独自のテストをオンラインで実施する場合には、受講生は自宅などで受験することが可能となります。そのため、インターネットで調べたり、他の受講生と連絡を取るなどの方法で不正行為を比較的容易に行える環境が成立してしまいます。こうした不正行為防止のために、次のような方法が挙げられます。

第1に、不正行為をしづらい環境を作ることが挙げられます。具体的には、テストをある特定の時間に一斉に実施したうえで、1問あたりの回答時間に制限を設けるなど、不正行為を行なう時間的余裕を与えないということです。

第2に、不正行為を行っても意味がないテストを用意するということです。つまり、知識の有無を問うような問題ではなく、知識を応用しなければ回答できないような問題を作成することで、一人ひとりが考えを自らまとめなければ答えられないようなテストを作成することが考えられます。

授業の内容によって、いずれの防止策がとれるかについては変わってくるものと思われます。ご自身の授業の内容を踏まえ、ご検討ください。

≪関連リンク≫

本学の先生方にご協力いただき、2020年度に実施された遠隔授業の実践事例を集約しました。授業全体の設計や運営方法に関する報告や、各種のツールの使い方の紹介などがあります。「科目名/タイトル」をクリックしていただくと、詳細がご覧いただけます。情報を提供いただいた先生方、ご協力をありがとうございました。

なお、現在も実践事例の情報を随時受け付けております。「大した工夫ではないのだけれど…」とお考えであっても、他の先生方のご参考になるかもしれません。是非気軽に情報をお寄せくださいますと幸いです。(情報提供いただける場合は、「FU_box⇒【文書管理】⇒【文書管理】 191 教務課⇒02.機構関係⇒遠隔授業に関する情報提供」をご参照ください。)

※ 以下の情報は、学内限定公開(FU_boxへのログイン必須)としております。

| 科目名 / タイトル | 担当者名 (ご所属) |

使用した主なツール | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 測量実習 | 渡辺 浩 教授 (工学部) | ||||

| 2 | 商学基礎ゼミナール | 植村 信保 教授 (商学部) | ||||

| 3 | 日本語教育法Ⅰ | 江口 正 教授 (人文学部) | ||||

| 4 | 貿易商務論A・B | 岡 陽子 准教授 (商学部) | ||||

| 5 | 腎泌尿器外科学講座 | 羽賀 宜博 教授 (医学部) | ||||

| 6 | 呼吸器内科 | 井上 博之 准教授 (医学部) | ||||

| 7 | イギリスの文化と文学II A・B | Jessica Seymour 講師 (人文学部) | ||||

| 8 | Boxnoteの活用 | 柳 景子 准教授 (法学部) | ||||

| 9 | 教育の原理・課程論 | 橋場 論 准教授 (教育開発支援機構) | ||||

| 10 | 同位体化学 | 松永 和久 教授 (薬学部) | ||||

① 各大学においてまとめられている情報

② その他

① 動画などの作り方に関する情報

② 既に存在する動画の活用

【オープンコースウェア】

大学によっては、正規の授業などを録画し、世界に無償で公開しているケースがあります(オープンコースウェア)。以下は、その一例です。

① 情報セキュリティなどに関する本学のルール

ICTを用いて遠隔授業を実施する際には、以下のハンドブックやガイドライン等に従っていただく必要があります。詳細については、情報基盤センターにお問い合わせください。

A:令和2年度 情報セキュリティハンドブック Ver.1.0

B:令和2年度学校法人福岡大学クラウドサービス利用ガイドライン Ver.1.0

C:学校法人福岡大学SNS私的利用ガイドライン(教職員・学生用)

※AとBについては、FU_boxの「文書管理」から情報戦略室のフォルダにアクセスください。

② 文部科学省 通知など

③ その他の情報